- Los relojes atómicos usan transiciones cuánticas (cesio-133) para definir el segundo con 9.192.631.770 oscilaciones.

- La BIPM promedia cientos de relojes globales para crear TAI, del que deriva UTC con segundos intercalares.

- GPS, 5G, finanzas y redes eléctricas dependen de sincronización a nivel de nanosegundos.

- Relojes ópticos y nucleares (torio-229) elevan la precisión a 10^−18 y abren nuevas aplicaciones científicas.

Puede parecer magia que el móvil, el GPS del coche y los servidores de Internet marquen exactamente la misma hora en todo el mundo, pero detrás de esa aparente sencillez hay una red global de ciencia y acuerdos. Los relojes atómicos sostienen ese andamiaje con una precisión que desafía la intuición, y sin ellos el mundo moderno iría literalmente a destiempo.

En un laboratorio del suroeste de Londres hay cajas negras con ruedas con un aviso muy claro: «No tocar el máser». No son peligrosas, pero sí extremadamente sensibles; un pequeño cambio podría hacer que el reloj se desajuste y arrastre errores a toda la cadena de sincronización. Esos máseres de hidrógeno, junto con cientos de relojes repartidos por el planeta, alimentan la escala de tiempo que gobierna desde las comunicaciones hasta la navegación por satélite.

Qué es un reloj atómico y por qué importa

Un reloj atómico no es un reloj de «átomos dando vueltas», sino un dispositivo que usa una frecuencia atómica como péndulo de referencia. La clave es un proceso periódico extremadamente estable: una transición cuántica dentro del átomo. Cuando esa transición se interroga con radiación de la frecuencia correcta, el átomo responde de forma tan constante que permite medir segundos con márgenes de error de vértigo.

El patrón que sostiene a casi todo el sistema global es el cesio-133. La definición oficial del segundo desde 1967 fija 9.192.631.770 oscilaciones de la transición hiperfina del estado fundamental del cesio. Dicho de otro modo, contamos esos tics atómicos y cada lote exacto de ellos define un segundo idéntico al anterior en cualquier laboratorio del mundo.

De los péndulos al cuarzo: útil para el día a día, insuficiente para la era digital

Durante siglos el tiempo se midió con el cielo como referencia y con aparatos mecánicos. Un péndulo y una rueda de engranajes hicieron posible coordinar fábricas y trenes, pero la mecánica tiene límites y sufre con la temperatura, el desgaste o la gravedad.

Con la llegada de la electrónica se impuso el cristal de cuarzo: un oscilador que vibra cuando se le aplica electricidad. Son mucho más puntuales que los mecánicos, aunque aún se desvían, incluso hasta más de un segundo por semana en dispositivos corrientes. Para la vida diaria vale, pero no para que un satélite te coloque con centímetros de precisión o para cronometrar transacciones financieras a nanosegundos.

Cómo funciona un reloj de cesio: del horno de átomos a los pulsos por segundo

En un reloj atómico de cesio se calienta una pequeña cantidad del isótopo 133 para liberar átomos, que viajan a través de un tubo de vacío. Campos magnéticos filtran los que no están en el estado energético adecuado y solo dejan pasar los que interesan para el reloj.

Después, esos átomos atraviesan una cavidad de microondas gobernada por un oscilador de cuarzo finamente controlado, afinado alrededor de 9.192.631.770 hercios. Cuando la frecuencia coincide exactamente con la separación de niveles del cesio, parte de los átomos cambia de estado. Un detector identifica cuántos han hecho la transición; ese conteo realimenta al oscilador para clavarlo justo en el centro de la línea y mantener la frecuencia con exquisita fidelidad.

Un último bloque electrónico divide esa señal estable en tics prácticos de un segundo. Todo el reloj está rodeado de control ambiental, blindajes y correcciones para eliminar perturbaciones como campos eléctricos y magnéticos residuales o cambios de temperatura.

Máseres de hidrógeno: el volante de inercia de la precisión

Los máseres de hidrógeno que se usan en centros nacionales como el NPL actúan como referencias ultrastables a corto plazo. Son ideales como «volantes de inercia temporal» porque tienen una estabilidad inmediata sobresaliente, aunque necesitan ser «dirigidos» periódicamente para que no deriven a largo plazo.

Esa «dirección» consiste en aplicar correcciones utilizando relojes primarios de cesio u otras referencias superiores. Los metrólogos denominan steering a ese ajuste fino, imprescindible para que el conjunto de relojes locales no se vaya separando del patrón global con el tiempo.

De la hora solar local a una hora planetaria compartida

Antes de los ferrocarriles, cada ciudad vivía con su mediodía solar; en un pueblo podían ser las 12:00 y a pocos kilómetros marcar las 12:15. Ese desorden era asumible hasta que la industria y los trenes exigieron puntualidad estricta, y los accidentes demostraron que la falta de sincronización podía ser letal: en Nueva Inglaterra, a mediados del XIX, un choque frontal mortal se atribuyó a un reloj «prestado» que no estaba al tiempo del colega.

El Observatorio de Greenwich se convirtió en árbitro de la hora en el Reino Unido. Desde 1833, una bola caía cada día a la 1 de la tarde para ajustar relojes, y pronto el telégrafo distribuyó esa hora ferroviaria por todo el país. En la década de 1880 la señal viajó por un cable submarino hasta Harvard, consolidando el papel de Greenwich como referencia internacional.

Con la radio, la BBC popularizó los característicos «pips» de la hora. Hoy son seis señales, con la hora marcada en el inicio del último pip. La digitalización ha añadido un pequeño retraso debido al procesado, de modo que los pips por Internet o DAB pueden llegar con una latencia que impide usarlos como referencia exacta.

De GMT a UT y UTC: el reloj de la Tierra no es perfecto

La hora civil dio muchos giros. Primero, el meridiano de Greenwich proporcionó GMT. En 1928 llegó el Tiempo Universal, basado en la rotación terrestre. El problema es que la Tierra no gira como un metrónomo: su rotación varía por mareas, geología y hasta clima, de milisegundos a lo largo de décadas.

Con relojes atómicos surgió una solución pragmática: mantener una escala uniforme y, de cuando en cuando, insertar un segundo intercalar para que el día civil no se despegue del sol. Así nació UTC, Tiempo Universal Coordinado, que toma como base el TAI y añade esos ajustes cuando UT1 (el tiempo astronómico) lo reclama.

TAI y el papel de la BIPM: cómo se fabrica la hora mundial

Cada laboratorio nacional procesa su banco de relojes (máseres, cesios, ópticos de investigación) y envía medidas a la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, con sede en París. La BIPM calcula un promedio ponderado, dando más peso a los relojes con mejor desempeño, y refina ese promedio para obtener el Tiempo Atómico Internacional, TAI.

El resultado es una escala continua, uniforme y extraordinariamente estable. UTC se deriva de TAI aplicando, cuando toca, los segundos intercalares. Decenas de laboratorios y unos cientos de relojes participan en esta orquesta: sin personas, procedimientos y tecnología, la armonía se perdería.

Aplicaciones que no perdonan el error: GPS, 5G, energía y finanzas

El GPS mide distancias multiplicando el tiempo de viaje de la señal por la velocidad de la luz. Un nanosegundo de error equivale a unos 30 centímetros de error en posición, así que la sincronía entre satélites y receptores es vital. Cada satélite lleva relojes atómicos a bordo y recibe calibración desde tierra.

La sincronización a nivel de microsegundos o nanosegundos también sostiene redes eléctricas, centros de datos, enlaces de telecomunicaciones 5G, mercados financieros y sistemas de control del tráfico aéreo. Sin un tiempo común extremadamente preciso, la red moderna se descuadra y aparecen pérdidas, colisiones o fallos de integridad.

Cómo llega la hora a tus dispositivos: radio, GPS y NTP

No necesitas un reloj atómico en tu escritorio para ir en hora atómica. Las señales horarias por radio de laboratorios nacionales y, sobre todo, las señales GPS permiten sincronizar relojes de cuarzo convencionales con una exactitud notable.

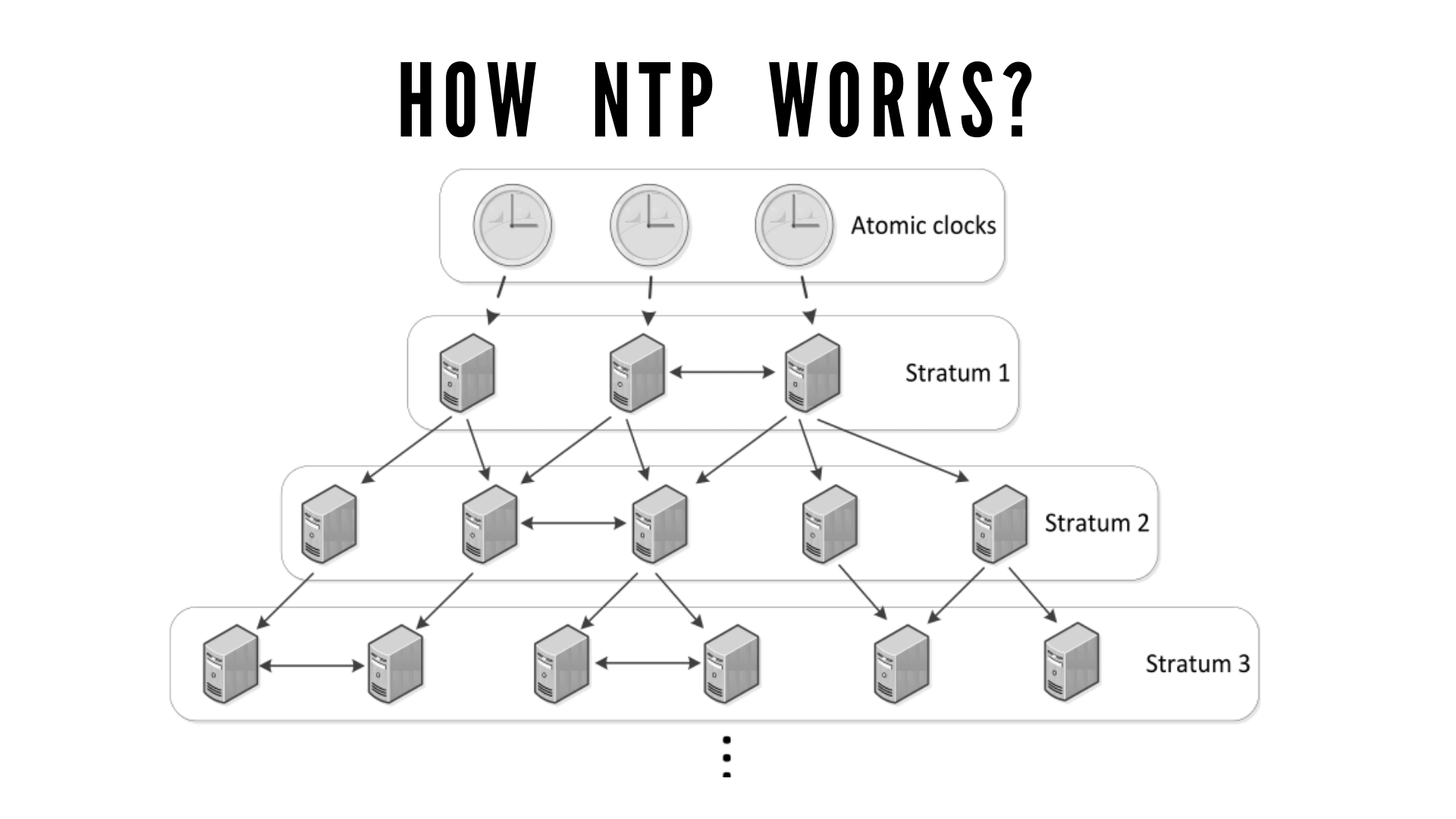

En informática se usa NTP, el Protocolo de Tiempo de Red. Un servidor NTP toma la hora de GPS o de una emisora de radio de tiempo y la distribuye a los equipos de la red, minimizando retrasos y corrigiendo derivas; si un equipo presenta errores, existen métodos para reparar la fecha y la hora en sistemas como macOS. Así, cualquier empresa puede operar a UTC idéntico al resto del mundo sin tener su propio cesio.

Relojes ópticos: la luz como nuevo péndulo

Los relojes de cesio usan microondas en torno a 9,2 gigahercios. ¿Y si en lugar de microondas usamos luz, con frecuencias cientos de miles de veces más altas? Los relojes ópticos explotan transiciones extremadamente estrechas en el visible o el ultravioleta, lo que multiplica la estabilidad potencial porque el «tic» es mucho más rápido.

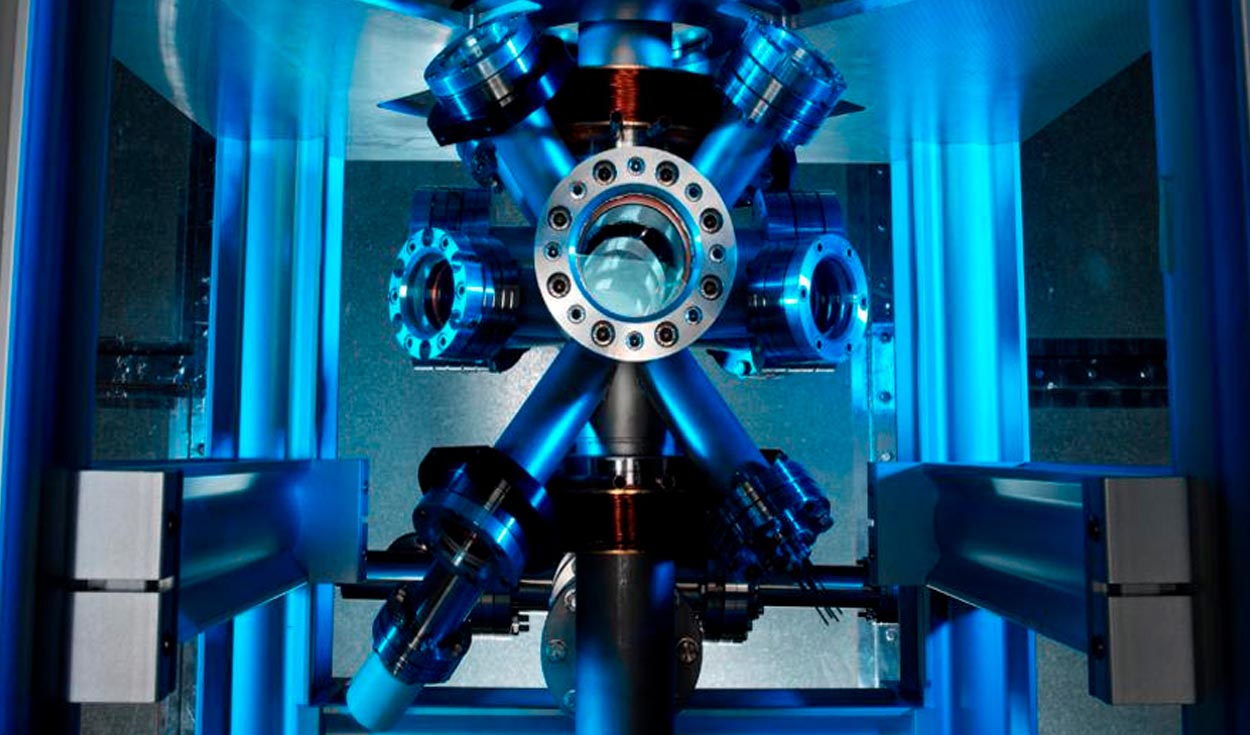

En la práctica, hay dos arquitecturas líderes. Una atrapa y enfría a un único ion en una trampa electromagnética, con anchos de línea de hertzios o menos, aislándolo de casi todo. La otra confina nubes de millones de átomos neutros en una red óptica, un peine de luz que los mantiene quietos durante la interrogación para evitar ensanchamientos por movimiento.

El truco para contar tics de luz: el peine de femtosegundos

Contar directamente oscilaciones ópticas es imposible con electrónica convencional. El peine de frecuencias de femtosegundos crea una escala intermedia de «dientes» igualmente espaciados que enlaza el mundo óptico con las microondas.

Un láser de pulsos ultracortos produce esa serie de líneas despeinadas a intervalos regulares; estabilizando dos parámetros del peine (frecuencia de repetición y desplazamiento) frente a un patrón, podemos medir o dividir una referencia óptica hasta frecuencias contables. Este invento, reconocido con el Nobel, disparó la revolución de los relojes ópticos al permitir compararlos y llevar su estabilidad al dominio electrónico.

Estabilidades de 10^−17 a 10^−18: más allá del cesio

Equipos punteros han demostrado relojes ópticos, por ejemplo con iterbio o estroncio, con inestabilidades del orden de 10^−18. Se suele citar que podrían desviarse apenas 1,6 segundos en un trillón en escala europea, una barbaridad de exactitud que permitiría, por ejemplo, datar la edad del universo con precisión de un segundo si duraran tanto.

Ese nivel abre puertas científicas y tecnológicas: desde geodesia relativista (mapear el potencial gravitatorio por diferencias de frecuencia entre relojes separados unos centímetros de altura) hasta navegación de alta integridad o nuevas pruebas de física fundamental.

Relatividad en la sala: la altura y el entorno cuentan

La teoría general de la relatividad dice que la gravedad afecta al tiempo. Dos relojes separados solo 1 cm en altura presentan un desplazamiento relativo de frecuencia del orden de 10^−18. Por eso, en los mejores relojes es tan importante controlar la altura, los campos eléctricos y magnéticos residuales y el entorno térmico.

La metrología moderna es, en buena medida, un ejercicio de identificar y compensar sistemáticamente cada pequeño efecto. Blindajes, estabilización térmica, vacío extremo y calibraciones cruzadas entre laboratorios forman parte del día a día para «domar» la lista de correcciones.

Segundos intercalares: por qué existen y cómo se añaden

Si la hora civil siguiera solo al TAI, día y noche se irían desfasando lentamente respecto a la rotación terrestre. Para mantener UTC cerca del tiempo astronómico se insertan segundos de salto cuando la diferencia con UT1 se acerca al umbral. Aunque son raros, complican sistemas informáticos y hay debate internacional sobre su futuro.

Sea cual sea la decisión, la base no cambia: la unidad de tiempo es atómica, y el ajuste con el cielo es un acuerdo operativo para que los relojes de pared y el Sol sigan más o menos sincronizados.

Del amoníaco al cesio: una historia en hitos

El primer dispositivo de este tipo surgió en 1948 en la entonces NBS (hoy NIST) usando amoníaco. En 1955, en el NPL británico, Louis Essen presentó el primer reloj de cesio realmente preciso, marcando un antes y un después.

Doce años más tarde, en 1967, la comunidad redefinió el segundo con el cesio. Desde entonces, los relojes de microondas mejoraron una década tras otra, con exactitudes mejores que 1 parte en 10^15. A partir de ahí, los relojes ópticos tomaron el testigo al operar en frecuencias mucho más altas y transiciones más estrechas.

Nuclear: el siguiente salto con torio-229

Si los relojes atómicos miran a los electrones, los nucleares miran al núcleo. En particular, el isótopo torio-229 tiene una transición nuclear de energía inusualmente baja que permite excitarla con láseres ultravioleta especializados.

Equipos como el liderado por Jun Ye, con aportes de investigadoras como Ana María Rey y grupos europeos, han demostrado el primer prototipo funcional basado en esta idea. Las transiciones nucleares son, en principio, menos sensibles a temperaturas y campos externos, por lo que podrían ofrecer aún más robustez que las referencias electrónicas tradicionales.

Además del potencial de sincronización extrema y aplicaciones en condiciones duras (espacio profundo, por ejemplo), un reloj nuclear es una herramienta de física fundamental: podría ayudar a buscar materia oscura o a verificar si ciertas constantes universales permanecen realmente invariantes con el tiempo y el lugar.

UTC, TAI y la hora que ves en tu pantalla

La escala mundial de tiempo, coordinada desde la BIPM con contribuciones de laboratorios de decenas de países, se apoya en cientos de relojes atómicos. De ese promedio se obtiene TAI y, tras aplicar los posibles segundos intercalares, UTC. Esa es la hora que viaja por GPS, redes troncales de Internet y servidores NTP hasta aterrizar en tu teléfono, tu router o el reloj del aeropuerto.

Que tu móvil marque igual en Madrid y en Tokio no es casualidad. Es el resultado de un ecosistema metrológico, tecnológico y de acuerdos que comenzó con bolas cayendo a la 1 en Greenwich y hoy usa peines de femtosegundos, máseres de hidrógeno y láseres ultrastables.

El tiempo del reloj es, ante todo, una convención compartida. No es «el tiempo verdadero», sino el que hemos decidido contar del modo más estable, reproducible y útil posible. Y funciona: sin ese acuerdo, los trenes volverían a chocar, las redes fallarían y el comercio global se volvería caótico.

Aunque los detalles técnicos intimidan, la idea esencial es simple y elegante: elegimos un péndulo que no se cansa, lo medimos con exquisito cuidado, lo comparamos entre muchos y lo compartimos con todos. De los péndulos de hierro a los electrones, y de ahí al núcleo; la historia del tiempo es la historia de cómo aprendimos a contar mejor los tics del universo.

Redactor apasionado del mundo de los bytes y la tecnología en general. Me encanta compartir mis conocimientos a través de la escritura, y eso es lo que haré en este blog, mostrarte todo lo más interesante sobre gadgets, software, hardware, tendencias tecnológicas, y más. Mi objetivo es ayudarte a navegar por el mundo digital de forma sencilla y entretenida.